Une seule impulsion lumineuse peut modifier la structure d’un tissu cicatriciel qui résiste à des années de soins topiques. Les lasers fractionnés n’agissent pas tous selon le même mécanisme ni avec la même intensité sur les cicatrices anciennes ou récentes.

Certains protocoles requièrent plusieurs séances espacées sur plusieurs mois, tandis que d’autres offrent des résultats visibles après une seule intervention. Le choix du dispositif dépend du type de cicatrice, de sa localisation et de la couleur de la peau. Les recommandations évoluent rapidement, suivant les innovations et les résultats cliniques publiés.

Pourquoi le tissu cicatriciel peut-il devenir un frein à la qualité de la peau ?

La cicatrice n’est pas un simple vestige. Elle transforme la peau : elle la colore, la déforme, la rend rugueuse. Après une blessure, le corps répare, mais le tissu cicatriciel ne ressemble jamais à la peau d’origine. Là où la peau saine propose une trame organisée de collagène, le tissu cicatriciel s’amasse, se condense, perd en souplesse. On observe alors une surface moins mobile, parfois gonflée, parfois creusée, où la lumière se reflète différemment.

Les cicatrices se déclinent en plusieurs formes, selon l’origine et la réaction de chacun : cicatrices atrophiques, typiques de l’acné, creusées et parfois en relief ; cicatrices hypertrophiques, épaisses, rouges, circonscrites à la lésion initiale ; cicatrices chéloïdes, qui s’étendent au-delà de la zone blessée, devenant de véritables excroissances fibreuses. Il existe aussi les cicatrices hyperpigmentées ou dépigmentées, qui tranchent avec la couleur naturelle de la peau.

Voici les principales catégories de cicatrices et leurs manifestations :

- Les cicatrices atrophiques, en creux, modifient la surface de la peau.

- Les cicatrices hypertrophiques, en relief, peuvent limiter certains mouvements.

- Les cicatrices chéloïdes, épaisses et étendues, posent question par leur évolution imprévisible.

La texture de la peau change : elle perd en élasticité, devient plus rugueuse, et son grain se modifie. Le tissu cicatriciel, pauvre en glandes sudoripares et sébacées, a tendance à s’assécher, à devenir plus fragile face aux agressions extérieures. Il supporte mal les variations de température ou d’humidité. Qu’elles soient liées à l’acné, à une intervention chirurgicale ou à un traumatisme, les cicatrices s’imposent comme un frein à l’uniformité cutanée, aussi bien au toucher qu’à l’œil.

Panorama des lasers utilisés pour traiter les cicatrices

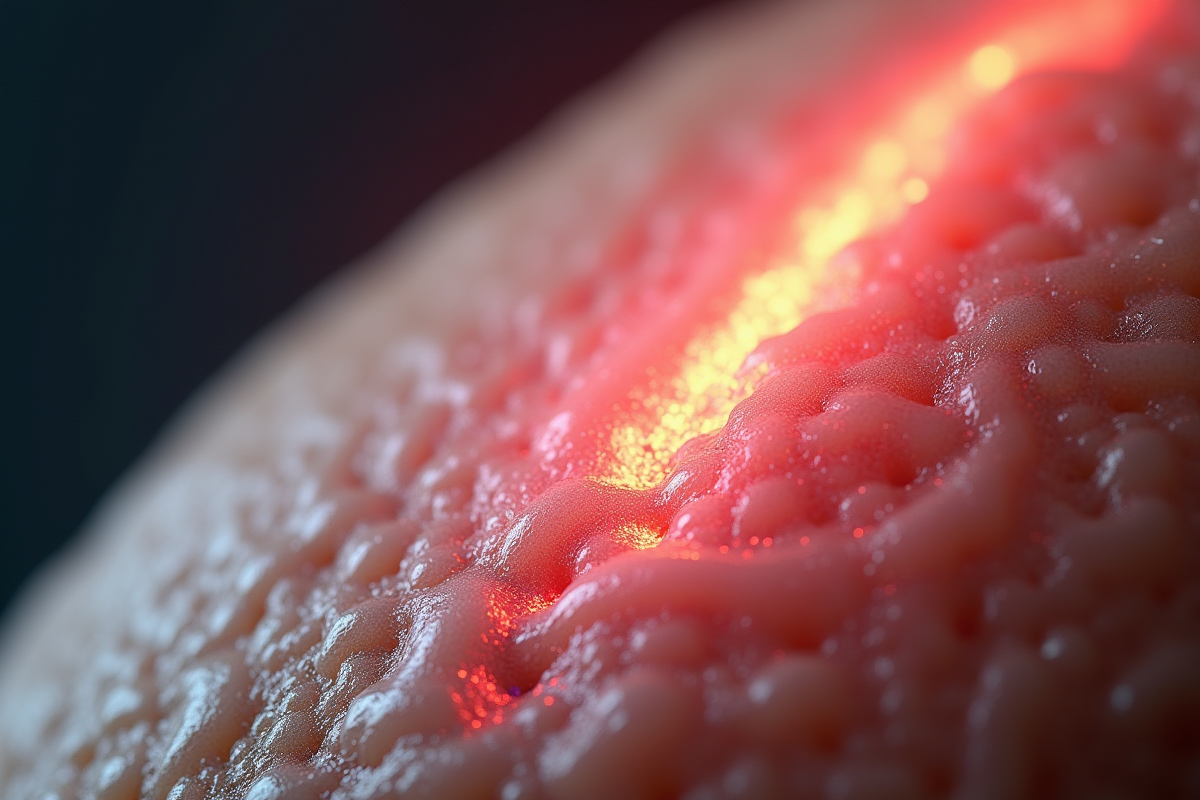

La médecine esthétique propose un éventail de techniques laser pour transformer le tissu cicatriciel. Chaque cicatrice a besoin d’un protocole sur mesure. Les lasers fractionnés, qu’ils fonctionnent au CO2 ou à l’erbium, sont devenus incontournables pour traiter les cicatrices d’acné, chirurgicales ou issues de traumatismes. Leur principe ? Ils créent des micro-perforations dans la peau, enclenchant la régénération tout en stimulant la production de collagène. La peau s’assouplit, la texture se lisse, les reliefs s’estompent.

Pour les cicatrices anciennes, plus fibreuses, le laser CO2 fractionné est souvent préféré. Il enlève une fine couche de la peau et chauffe le derme, favorisant une réparation profonde. Le résultat : la surface devient plus régulière, la couleur s’unifie. Les lasers vasculaires, comme le PDL (Pulsed Dye Laser), visent la rougeur des cicatrices récentes, réduisent l’inflammation et rendent la marque moins visible.

Autre technologie à envisager : la radiofréquence fractionnée, qui combine chaleur et action mécanique pour améliorer l’élasticité du tissu. Certains spécialistes associent même des injections d’acide hyaluronique pour combler les creux laissés par des cicatrices atrophiques. La technologie s’adapte à chaque cas : type de cicatrice, couleur de la peau, attentes du patient.

Grâce à cette diversité de traitements, la prise en charge se construit étape par étape, souvent en combinant plusieurs techniques. Le laser destiné à briser le tissu cicatriciel s’intègre alors dans une stratégie de reconstruction globale de la peau, sans jamais agir seul.

Comment choisir le laser le plus adapté à chaque type de cicatrice ?

Identifier le type de cicatrice pour une stratégie ciblée

Derrière chaque cicatrice, il y a une histoire, une singularité. Identifier la nature de la marque : une cicatrice d’acné creusée ne se traite pas comme une cicatrice hypertrophique, en relief et fibreuse. Quant aux cicatrices chéloïdes, elles imposent une approche minutieuse, toujours sous surveillance médicale. Les cicatrices pigmentées exigent une attention particulière au phototype du patient.

Voici les grandes lignes pour orienter le choix du dispositif :

- Lasers fractionnés CO2 ou erbium : recommandés pour les cicatrices atrophiques (acné, varicelle), ils favorisent la régénération profonde et affinent le grain de peau.

- Laser vasculaire (PDL) : parfait pour les cicatrices rouges ou récentes, il apaise l’inflammation et atténue la coloration.

- Radiofréquence fractionnée : adaptée aux peaux mates ou sensibles, elle redonne tonicité et souplesse au derme.

Pour traiter les cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes, il n’est pas rare d’associer un laser ablatif modéré à des séances de corticoïdes injectés localement. La protection solaire reste impérative, car le risque de modifications pigmentaires persiste, notamment sur les peaux foncées. Le choix du laser repose sur le type de cicatrice, sa localisation et le vécu cutané du patient.

La patience est de mise : il faut souvent plusieurs séances, espacées, pour réellement atténuer les cicatrices et améliorer la texture de la peau. Une consultation spécialisée permet d’établir une feuille de route personnalisée, garante de résultats cohérents et d’un visage rééquilibré.

Le rôle du spécialiste : un accompagnement personnalisé pour des résultats optimaux

Le protocole idéal ne s’improvise pas. Tout commence par une consultation : évaluer la profondeur, la texture, la teinte de la cicatrice, revisiter le passé cutané, anticiper la réaction de la peau. Que ce soit dans un cabinet parisien ou une grande clinique spécialisée, la méthode reste la même : écouter, examiner, adapter chaque geste et chaque traitement.

Le praticien dispose d’une large gamme de traitements : lasers fractionnés, radiofréquence, peelings, parfois injections ou micro-perforations précises. Chaque choix se fait selon la nature de la cicatrice, les attentes exprimées et le mode de vie du patient. L’objectif est clair : obtenir un résultat visible, harmonieux, sans traumatiser la peau.

Après la séance, le suivi s’organise. L’étape post-traitement demande rigueur et précaution : hydratation régulière, protection solaire stricte, parfois prescription de crèmes adaptées pour limiter rougeurs ou hyperpigmentation. Le praticien ajuste, rassure, accompagne. C’est cette relation de confiance qui façonne la réussite du parcours.

Dans cette démarche, la médecine esthétique devient partenaire de la réparation physique, mais aussi du mieux-être psychologique. Cette prise en charge sur mesure valorise chaque histoire de peau, et s’inscrit dans la durée pour garantir des résultats qui tiennent la distance.

Chaque cicatrice raconte un morceau de vie, mais rien n’oblige à laisser le passé imprimer sa marque au présent. Les progrès des lasers offrent aujourd’hui la possibilité de réécrire le relief de la peau, sans effacer le vécu mais en ouvrant la voie à un nouveau regard, plus serein, sur soi-même.